面对设备老化、效率低下、运维成本高企的困境,中小水电站正迎来一场静水深流的变革。在政策东风助推下,湖南、江西等地的实践已清晰证明:智能化、集约化、标准化是老旧电站重焕生机的关键路径。这不仅关乎发电效益,更连接着生态保护与安全运行的深层需求——它们正从孤立的技术修补,迈向系统化的运营重构。

一、智能化:让电站拥有“智慧大脑”

传统水电站的粗放运行模式已成历史,智能技术正深度嵌入核心环节:

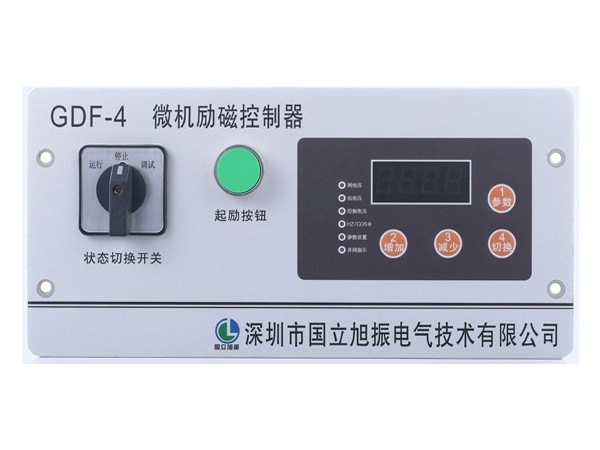

设备精准控制: 加装毫秒级响应的智能控制屏(响应速度≤0.1秒),配合水位精准监测,动态优化机组负荷,告别“弃水”之痛。邵阳市新宁县4座6300V电站改造后,发电效益跃升10%-15%,设备故障率断崖式下降。

生态流量精控: “流量监测+AI视频监控+省级平台”三位一体,将泄放误差压缩至最低限度,守护绿水青山底线。

安全智能防控: 振动传感器与智能拦污栅组成“安全卫士”,自动识别堵塞、设备异常,主动告警或停机,为一线人员筑起安全屏障。

二、集约化:打破孤岛,释放规模效能

告别单站各自为战的低效时代,三级协同运维体系正重塑行业格局:

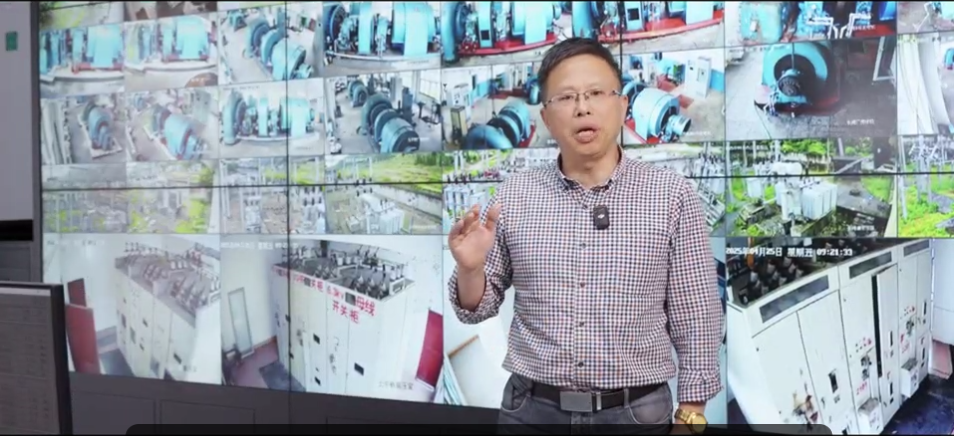

集控中心智慧调度: 通过算法融合电网负荷与来水预测,统一优化多电站发电策略,最大化利用水资源,减少弃水,并制定统一安全标准与应急预案。

区域运维站专业支撑: 配置精锐团队进行预防性维护,延长设备寿命;建立区域设备台账,推动备件标准化采购与库存优化,显著摊薄成本,提升人员复用效率。

现场值守轻量化: 精简人员专注基础运维,复杂难题由区域专家团队远程“把脉问诊”,效率与安全双提升。

三、标准化:筑牢安全与生态协同的基石

规范管理是转型成功的制度保障:

安全责任网格化: 全面落实“行政、技术、管理、巡查、防汛”五级责任人机制,公开履职信息并严格考核;定期压力钢管检测与防汛演练,让安全防线坚如磐石。

运维流程规范化: 从日常巡检到故障处理,建立清晰、统一的操作规程和质量标准,杜绝经验主义,确保每个环节可靠可控。

经验如明灯在前,照亮了中小水电站的转型方向。当智能化赋予设备感知与思考能力,集约化打破资源孤岛,标准化筑牢管理根基,老旧电站便能突破效率与成本的困局,在保障生态合规的前提下,释放出被长期封存的巨大价值。

这场静水深流的变革,不是设备的简单升级,而是水电站运营基因的重塑。 当每一滴水流过智能化的涡轮,穿过集约化管理的网络,最终汇入标准化保障的河床,那些曾被视为负担的老旧电站,正悄然转变为高效、绿色、安全的能源基石。